DXは「導入がゴール」じゃない。営業活動を活性化させた真のDX推進事例

コロナ禍によってデジタル化が一気に加速した近年。ありとあらゆる業種の企業が「DX推進」を実施するようになり、SFA(営業支援)やCRM(顧客管理)ツールを導入する企業も増加しました。

しかし導入した後「どのように良くなったのか」という話はあまり聞くことがありません。むしろ「ユーザーである現場の社員から不評」「システムが使われていない」というマイナスの話を聞く機会のほうが多いです。多くの企業が「DX推進したものの、コストと効果が見合っていない」と不満を持っているように見受けられます。

このような事態はなぜ起きるのでしょうか?

それはDX推進している企業が陥りがちな落とし穴にはまっているからです。最初は業務効率化や生産性アップを目的としていたはずが、DX推進を進めていくうちにツールや機能の比較で迷うようになり、次第に『DXを導入すること』が『ゴール』になります。つまり、手段の目的化という現象が起きてしまうのです。

今回はクライアント企業の営業DX推進において、生産性・収益性を上げることに成功した事例をお届けします。導入の際に注意する点は何か、どうしたら効果が出るのか、そのポイントをこの事例を通してお伝えできればと思います。

状況

創立当初から現在までお付き合いを続けている不動産会社のクライアントD社。ITテクノロジーを活用した不動産事業を展開しており、革新的なDX推進事業も手がけています。

2020年、新しい事業(中古マンションの不動産投資)の立ち上げと共に、営業現場のDXを推進したいということで新たに支援に入りました。

課題

私たちはD社のDX推進プロジェクトに初期から参画し、プロジェクトマネージャーをサポートする役割を担いました。当初、D社では自社内でCRMツールを構築することを検討していたのですが、同社のビジネスの成長性と拡張性を考え、結果的に市販のCRMツール『Salesforce』を導入することに決定しました。

『Salesforce』は素晴らしいツールですが、企業の営業現場にあわせてカスタマイズする必要があります。しかし、カスタマイズして新機能を実装しても“使われない”ケースが多いのです。これはDX推進している企業であれば実感するところでしょう。

まだDXという言葉が知られていない黎明期から、先駆けてDX推進していたD社も同様で、当時はなかなか満足のいく効果を実感できずにいました。新機能の計画 (Plan)を立てて実装(Do)していきますが、現場でうまく運用されていなかったり、新システム導入によって逆に業務が増えていたりという事態が起きていたのです。

こうした状況を打破するため、経営者とDXチームで議論を重ねた結果、2つの課題が明確になりました。

経営者・DXチーム・現場の社員それぞれで導入を判断する軸が違う。

有益なDXを生みだすためには、経営レイヤーのKPIとDXチームや現場社員のKPIをすり合わせることが大切になるため、導入の判断軸を一致させるための取り組みが必要になりました。

計画・実装だけで終わっていて結果どうだったのか?という振り返りが弱い。

想定した効果がなぜ出たのか、なぜ出なかったのかという評価(Check)と改善(Action)を強化しなければ、効果を出すためのナレッジが蓄積されていきません。導入したツールや新機能の効果を振り返るプロセスを確立することが急務となったのです。

課題解決の方向性

「P」「D」だけでなく「C」「A」をきっちりと実施し、管理するための仕組みづくりを行う。

運用が定着し、効果を確認できたら「ゴール」と決定づける。

経営者、DXチーム、現場社員の導入軸を一致させるためには、PDCAを回していく事でナレッジを蓄積していくのが効果的だと考えました。そのためにもPlan(計画)・Do(実装)だけでなくCheck(評価)・Action(改善)を強化しなければなりません。

しっかりとCheckとActionを実施していくためには、新機能の起案・効果試算から、開発コストの算出、新機能追加後の効果測定までのフローを確立し、確認していくことが重要です。

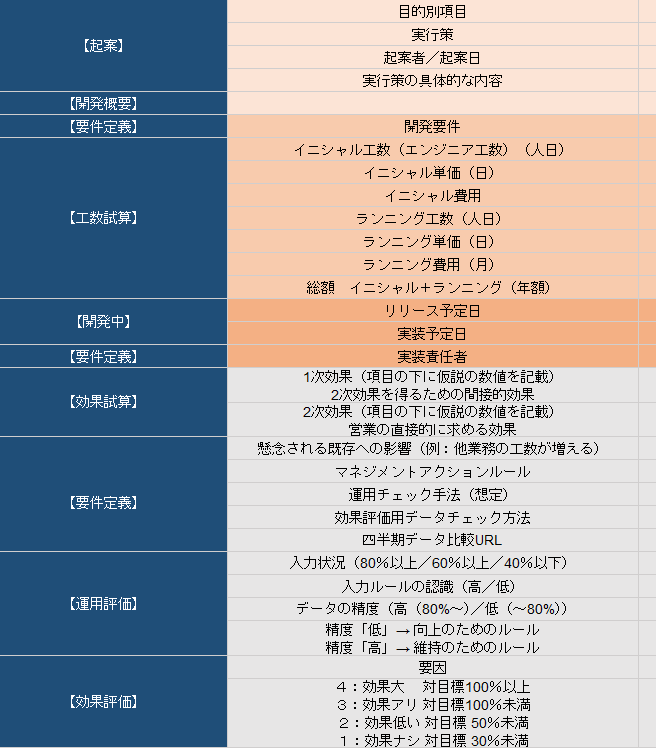

まずはプロセスをマネジメントするために「ステイタス」を明確に設定。このステイタスに合わせたPDCA管理シートを作成し、管理していきました。

【ステイタス】

起案 → 効果試算 → 要件定義 → 工数試算 → 社長決裁 → 開発 → 説明 →

運用評価 → 効果評価 → 評価完了 → 改善 → 完了(場合によっては却下)

各ステイタスで注意した点は以下の通りです。

▼ 起案者には『効果試算』まで徹底してやってもらう

起案のステイタスでは、起案部署の代表が「目的、実行策、起案者、起案日」の具体的内容を整理していきます。ここまでは普通のことですが、起案者にはもう一つ大事な役割として『効果試算をすること』を課し、1次効果・2次効果までを「定量数値」で記入してもらいました。

効果試算までを起案者がやる効果は絶大で「あったら便利かも」という無責任な起案が激減し、精度の高い起案だけが残るようになったのです。

▼ 社長決裁の内容をナレッジとして蓄積し、全社員の「費用と効果を見積もる力」を向上させる

起案が実施されたら、次は開発チームが開発概要・開発要件を記入し、工数の試算から費用までを算出します。この『効果試算』と『工数と費用の算出』が揃って初めて社長決裁です。ここまで揃っていると社長決裁も早くなります。

もちろん明文されている分「ツッコミどころ」も分かりやすくなるので、社長からの鋭い指摘が入り、差し戻しになることもあります。それはそれでナレッジとして蓄積されていくため、自然と社員全体の視座が上がっていきました。

▼ 運用率向上のために、現場の上司に積極的に利用してもらい、メリットを感じてもらう

社長決裁が通ったらリリース日を決めて実装の段階に入ります。実装された後は、いよいよ運用評価の段階です。ここがDXチームの真価が問われる時です。ユーザーに利用方法を説明するだけではまず使ってもらえないため、利用するとどんな良いことがあるのか動機づけをしていきます。こうした現場社員への動機づけはやっている企業も多いと思いますが、実は動機づけ以上に重要になるのは「営業現場の上司に積極的に利用してもらうこと」です。

上司がメリットを感じなければ、当然の事ながらメンバーの利用率は向上しません。上司がメリットを理解して利用していれば部内に浸透していくのです。

▼ 効果評価は、適切な期間と定量的に評価することが大事

現場の運用状況が80%になったところで、ようやく最終フェーズに入ります。最後に行うのは『効果評価』です。適切な評価をするためには「過去のどの期間と比較すれば適切な評価となるか」という明確な根拠を持つ必要があります。また当然ながら、数値として拾えるものでなければなりません。この2つのハードルを越えて初めて効果評価ができるのです。

▼ それでも効果が出なければ、却下・棄却を躊躇わない

ステイタスの一連の流れを全てクリアした上で、期待できる効果がない場合、潔く廃案とします。かかったコストを考えて、システムを使い続けないと勿体無いと考える企業も多いですが、使えないものを使い続けていたら余計にコストがかさむだけです。D社の経営には、そこまでの費用を「サンクスコスト」とできる圧倒的な意思の強さがありました。

結果

Check・Actionを強化した効果が出て、PDCAが高速で回り始めるのと比例して、営業現場のDXの推進スピードが上がっていきました。たくさんあった起案が、半年後には片手で数えられるほどになったのです。

また組織内でDXリテラシーが上がり、想定される効果とコストのバランスを見て、どのようにDX化していくかを現場レベルで考えられるようになりました。まだまだ続くであろう同社のDX推進に終わりはありません。社内のDXリテラシーはより高くなり、ナレッジも蓄積されていくことでしょう。

効果としても目を見張るものがあります。営業の各プロセスにおいての生産率が上がっており、クローザーの人数は変わらないのに契約件数が明らかに増えるといった効果がありました。また2023年度の上四半期だけで、売上高が前年同期比89.5%増、営業利益が同158.1%増を記録し、上方修正することが決まるなど同社の躍進は止まりません。

さらにD社は5月に経済産業省と東京証券取引所が共同で選定する「DX 銘柄 2023 <※リンクはこちら※>」に初選定されました。直接の評価となったのは「顔認証IDプラットフォーム事業によるスマートシティ構想の斬新性」のようですが、このような評価をされたクライアントの営業DXに関わっていることが少しだけ自慢にも思います。

今後は適正利用者が成果を出していることを可視化し、評価・利用におけるモチベーションアップに繋げる動きをすることで、人材の育成にまで寄与できるDXとしていきたいと考えています。

実際に行った解決策

- 経営者、DXチーム、現場の社員の導入軸を一致させるためのフロー確立

- 運用率80%以上を目指し、営業現場の上司・社員への動機づけ・説明・運用チェック